Damage control en médecine : une stratégie face à l’urgence vitale

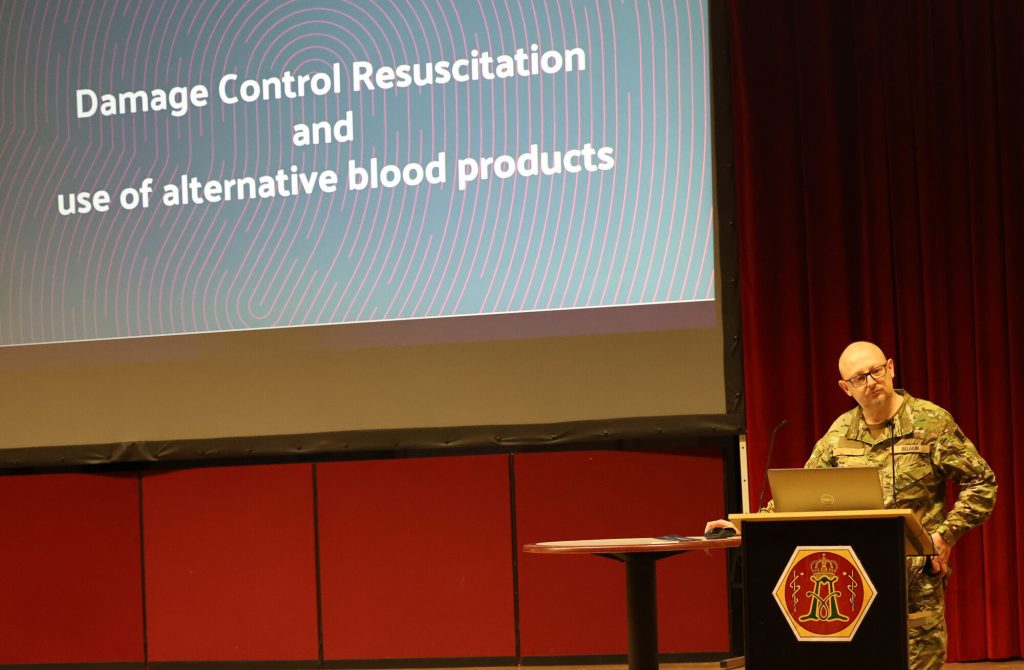

Le vendredi 21 mars, l’Hôpital Militaire Reine Astrid a accueilli un symposium consacré à la chirurgie damage control en contexte de guerre. Cet événement, organisé par la Défense et le SPF Santé, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, a réuni chirurgiens, anesthésistes, urgentistes, médecins militaires, décideurs politiques et professionnels de la santé, nationaux comme internationaux.

« Cette conférence permet de partager nos dernières avancées en matière de damage control resuscitation, tant pour les civils que pour les militaires », souligne le Médecin Colonel An Van Rompay, organisatrice de l’événement. Les discussions ont été illustrées par des exemples concrets, allant des attentats de Paris et Bruxelles à la guerre en Ukraine, en passant par des missions humanitaires.

« Que feriez-vous si vous n’aviez que des provisions médicales pour deux semaines et qu’un patient se présentait avec une balle dans la tête ? » Cette question, posée par un anesthésiste ayant exercé en Irak, en Afghanistan et au Liban, a donné le ton.

Qu’est-ce que le damage control ?

En médecine, la chirurgie damage control ne vise pas une prise en charge définitive, mais cherche à stabiliser le patient afin de permettre un traitement plus poussé ultérieurement. Le Général Prof. Dr François Pons, expert en chirurgie d’urgence ayant servi au Tchad et au Kosovo, explique : « Il s’agit d’une tactique pour stabiliser un patient en état d’instabilité hémorragique. La règle est d’agir vite et de manière temporaire. »

L’intervention doit rester concise, ne pas excéder 60 minutes et se concentrer sur l’essentiel : arrêter les hémorragies, décontaminer et surtout vérifier toutes les zones potentiellement affectées par des lésions. La suture préliminaire peut être sommaire, au moyen d’un film plastique stérilisé ou de sutures grossières. « À l’agrafeuse, ça va plus vite », note le Dr Pons avec pragmatisme.

Ce protocole s’applique dans trois situations : un patient en état critique, une blessure complexe hors de la spécialisation du chirurgien, ou un afflux massif de blessés (MASCAL), lorsque les ressources médicales sont insuffisantes face au nombre de patients.

Une nécessité en ce monde troublé

Ce symposium visait à aligner les capacités médicales civiles et militaires pour renforcer la résilience sociétale et améliorer la préparation aux crises. Le Chef de la Défense, le Général aviateur Frederik Vansina, intervenant en visioconférence, a souligné : « Lorsqu’un pays est attaqué, toute la société doit jouer un rôle. Une formation de base en chirurgie de guerre, suivie par toutes les équipes chirurgicales, est essentielle pour renforcer nos structures de santé. »

Un ancien conseiller militaire auprès de l’OTAN renchérit : « La Russie et le terrorisme sont les menaces actuelles. La dissuasion et la défense de la zone euro-atlantique exigent une préparation civile comme militaire accrue. »

Une réalité bien actuelle

La Dr Kinga Zastawna, de l’hôpital universitaire de Poznań (Pologne), a témoigné de la situation des victimes de guerre à Kharkiv, en Ukraine. « En tant que civils, nous avons peu d’expérience en chirurgie damage control et une formation insuffisante, alors que la guerre est à nos portes. Nous avons d’excellents experts en hernies, mais très peu de spécialistes du traumatisme. »

Elle a aussi mis en lumière les difficultés d’évacuation sur le front ukrainien : « Les évacuations aériennes sont inexistantes. Les soldats blessés doivent attendre la nuit ou un changement de météo pour être pris en charge. » Ceux qui les transportent risquent à tout moment des attaques de drones.

Vers une meilleure formation

Face à ces enjeux, la nécessité d’élargir et d’améliorer la formation au damage control médical est pressante. Du côté des Forces armées néerlandaises par exemple, le Médecin Colonel Edith Willigendael explique : « Nous disposons actuellement de quarante chirurgiens militaires, mais il faudrait plus que doubler cette capacité pour répondre aux exigences de l’OTAN, qui demande quatorze équipes d’urgence. »

Le Colonel P.-M. François résume ainsi la philosophie de cette médecine de l’extrême : « Le but du damage control n’est pas de restaurer l’anatomie, mais de sauver les fonctions vitales. Nous sommes souvent trop formatés pour l’excellence technique et nous oublions l’essentiel. Treat first what kills first. »